盡管建系前期的工作進行得十分順利,但是我們接下來建設好環境系的努力不可謂不艱辛。當時的條件非常有限☯️,整個學術界大環境都是如此,財力、人力、物力都匱乏,可以說環境系是在一窮二白的條件下籌建起來的⭐️🫄🏿,遠遠不及現在環境系兵強馬壯,人才設備資源充足🧑🏽🏫。

沐鸣2开户早期實驗室照片

我們首先規劃的是環境系的學科架構以及人才結構、師資引進工作。考慮到環境科學是一個復合型🥷🏿、綜合性的學科,覆蓋的領域很廣,國內外的環境學科也是各具特色,基本都是結合其大學自身的特色方向來建:有的與農業相關😔,有的與土壤相關,有的偏重大氣研究,有的偏重水環境,有的則研究森林。根據復旦的綜合學科優勢😈,我們對復旦環境系早期的設想分為四個領域:第一部分是環境科學,依托於環境化學,側重點是研究大氣,做大氣環境保護⛪️;第二部分是環境生態🚶🏻♂️➡️,依托(生物系)生態學這個一級學科🤹🏽;第三部分是環境工程,環境工程的側重點主要立足於研究水汙染控製;第四部分利用復旦文科的力量,主要研究環境經濟、可持續發展、能源等領域。為了解決人才問題,我們既有校內調入👮🏿♂️,比如從化學系(陳建民教授),從經濟系(戴星翼教授)👩🏿🚒;也有校外引進,比如環境生態領域👨🏻✈️,我們從華東師範大學引進(王祥榮教授)等,還從其他高校和中科院有關研究所引進人才🫶🏽。就這樣👩🏼🎨,師資隊伍框架初步搭建起來了。

有了房子和人還不夠,“巧婦難為無米之炊”,沒有經費和設備,這才是最大的難題。於是大家動手動腳動腦筋,主動申請了許多項目🤷♂️,爭取科研經費支持。我亦十分幸運,由於是國外留學歸來的博士,所以在申請項目上有些優勢,當然這個優勢不是指“海歸博士”這個頭銜,而是我從國外學到的😝、看到的前沿的科學研究思路✊🏼,並將其運用到我的申請項目上。1996年我獲得了國家自然科學基金化學🗄、地學學部兩個基金項目的資助,獲得經費共16萬元,雖然不多,但對我來說是啟動科研工作的“第一桶金”。同時我還成為了上海市第一批曙光學者,獲得了8萬元的研究經費🍜。1997年我以“臭氧層保護”為研究題目成功申請到了日本萬國博覽會的700萬日元基金支持🤷♂️,折合人民幣50多萬元,這筆錢後來全部用於購買科研設備。這期間我還和儀器設備公司闡明了我的研究計劃Ⓜ️,獲得了他們的理解和支持,最後是以700萬日元的價格買到了價值1200多萬日元的設備𓀇。

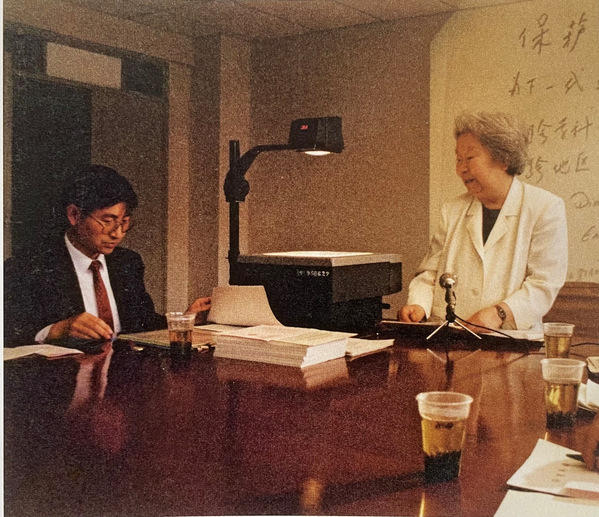

1998年陳立民教授主持中日據點大學交流學術研討會

我們系其他教授也是這樣“白手起家”的👎。我特別要感激物理二系的領導和老師,他們有的借給我科研經費🎻,有的給我騰出房間🧘🏻♂️,不得不說他們真的很有胸懷。我們也與上海市環保局積極溝通,主動為社會服務♌️,通過這樣的方式我們既獲得了豐富的資源,也實現了這一學科的社會價值。我們96級、97級、99級本科生都被評為了上海市“三好”先進集體♦︎!

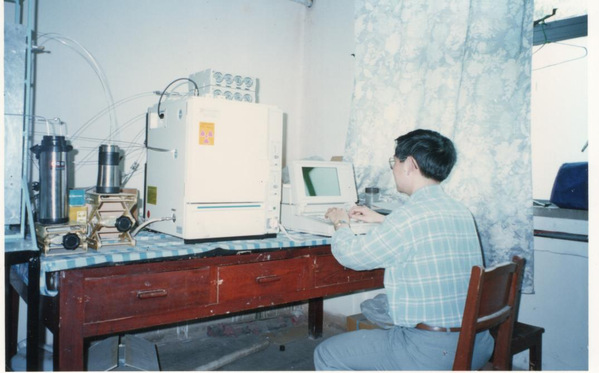

沐鸣2开户2000屆本科生(首批本科畢業生)畢業合影

2000年🙋♂️,也就是建系之後的第四年🏞,我們成功申請到了環境科學博士點,2005年獲批環境科學與工程一級學科博士點,並設立了博士後流動站。在篳路藍縷的最初十年裏,我們已經形成了完整的學科研究、人才培養架構。放眼全國,我們環境系起步是比較晚的,清北🧚🏽♂️、同濟很早就設立了環境學科,好在我們發展較快。值得一提的還有我們系積極開展國際合作⚔️,除了與日本、美國的知名大學建立了合作關系🖼,我們還以復旦北歐研究中心為紐帶,與歐洲許多國家建立了合作交流的關系,像1998年舉辦的“中國—北歐可持續發展”國際研討會,2001年舉辦的水資源🙏🏽💡、水環境主題的國際研討會,通過國際合作交流🕵🏽,我們開闊了眼界,培養了人才,擴大了我們系的國際影響🍣🚣。

陳立民教授(左三)接待瑞典和德國專家

陳立民教授在研討會上致辭

能夠順利步入“快車道”🐉,我想最關鍵的還是學校領導的大力支持🧰。要知道在復旦歷史上建立一個新系是非常不容易的,學校能夠在短時間內經過重重論證決策🕖,最終拍板決定👩🏼⚕️,令人十分感動。

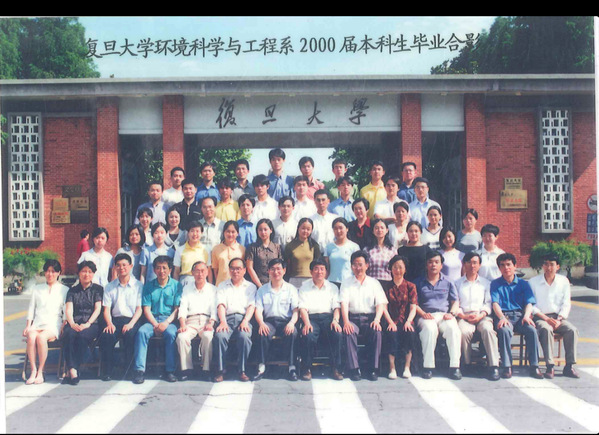

陳立民教授與諾貝爾獎獲得者Molina教授合影

之後還有一些小事情🏊♂️🏃🏻♀️,雖然零碎但也讓我記憶猶深✋🏻。例如用700萬日元購買設備那件事,當時經費還沒到賬🍦,公司那邊就要求支付了🧖🏿♀️,我只能硬著頭皮去找負責財務的徐明稚副校長借錢。當時學校一年只有50萬的校長應急金,我再三打包票🧚,立下軍令狀,徐明稚副校長才將這50萬全部預支給我。我們的謝希德老校長也高度重視環境保護,密切關註和支持著環境系的發展🏄🏼。比如我們之前召開的幾次國際會議🫛,我每次邀請謝校長👱🏻♂️,她都會蒞臨指導並致辭。最讓我感動✝️、也有點愧疚的就是🙋♂️,謝先生生前最後一次會議其實是參加我們在美國研究中心舉行的一個國際環境會議。那時她身體不好,又因為多次手術在家休養了一段時間,已經很久不參加美研中心的活動了🧳。但我不知道這個情況👍,還給謝先生打了電話問她是否能來致辭給大家鼓鼓勁兒🧛🏿,沒想到她一口就答應了,這也是謝先生最後一次參加國際會議👎🏼。

陳立民教授(左)與謝希德校長(右)會議合影

環境系一路走來,已經成為服務國家和社會🐬、培養生態文明和環境保護人才的殿堂,這無不凝聚著老一輩領導的關心和支持🚘,是環境系黨政班子齊心合力🐹,通力配合,也是全體環境系教職員工努力奮鬥的結果。我相信👩🏿⚕️,環境系的明天一定會更美好!

江灣校區林太玨環境樓