沐鸣2平台環境系水土界面過程團隊近期在環境生物地球化學交叉領域取得重要研究進展。團隊負責人王梓萌教授與中國科學技術大學環境系花正雙教授組建跨學科攻關團隊,聯合中國地質大學(武漢)王焰新院士,以及中山大學李文均教授、俄勒岡大學金曲生教授等國內外團隊👩❤️👩,利用滇藏熱泉為研究窗口,在新型產甲烷古菌的生物地球化學活性與功能的研究中取得重要進展。研究首次用實驗證明了非傳統型產甲烷古菌是活躍在高溫熱泉中甲烷的主要生產者🏉👈🏽,推進了對微生物產甲烷過程的更深層次理解。研究成果以“Evidence for non-traditional mcr-containing archaea contributing to biological methanogenesis in geothermal springs”為題,於2023年6月28日在線發表於《科學進展》(Science Advances)期刊。

本項研究是復旦環境系近年來系統規劃和建設水土界面環境過程方向,積極拓展與環境微生物、環境地理和環境生態交叉融合發展所取得的重要成果之一🦶,論文的第一作者單位和第一通訊單位均為沐鸣2开户🎰。環境系博士後汪家家為第一作者♖,系內其他共同作者還包括訪問學生周豐武,博士生翟祥媚、周銘等。研究受到國家自然科學基金項目(批準號:42020104005🧑🏻🦼🤾、32170014🐛、41977266、 92251305👩🏭、42107010)等資助,並在啟動階段得到了沐鸣2平台自由原創探索項目的資助。沐鸣2平台生物多樣性與生態工程教育部重點實驗室和長江河口濕地生態系統國家野外科學觀測研究站等校內研究平臺為本工作提供了儀器和設備支持✍🏽。

陸生熱泉和海底熱液通常被認為是模擬遠古地質環境,研究產甲烷微生物的天然實驗室。傳統產甲烷菌多分布於廣古菌門(Euryarchaeota)的少數幾個綱內。近年來高通量測序技術的發展顯著拓展了產甲烷古菌多樣性認知,在TACK、ASGARD超門古菌和廣古菌其它綱內均發現新型微生物類群編碼甲烷/烷烴代謝核心基因甲基輔酶M還原酶(Mcr),基於生物信息學推測其有可能具有產甲烷的功能🗳。然而因為相關微生物極難培養🚚👨🏻⚕️,目前對其甲烷代謝相關功能缺乏有效的實驗驗證,阻礙了對相關微生物的功能認知🌙,亟待跨學科的研究手段聯合攻關。

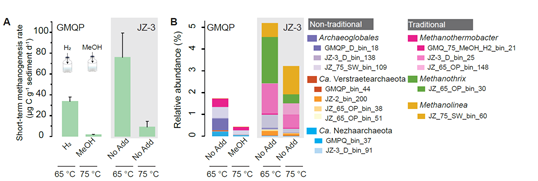

本研究以雲南騰沖熱泉為研究對象,利用C13同位素示蹤技術、野外原位實驗和長期監測,和異位微宇宙實驗👆🏼,結合宏基因組與宏轉錄組學揭示了非傳統型產甲烷古菌在高溫熱泉中的效用。研究發現:非傳統型產甲烷古菌是高溫熱泉中主要的甲烷產生者,古丸菌目(Archaeoglobales)同時具有氫營養和甲基營養型產甲烷通路,可代謝甲醇並產生甲烷,其編碼的兩種產甲烷途徑(甲醇和氫氣)的變化主要受溫度驅動🚶♂️,低溫下(65 °C)采用氫營養型途徑用於產甲烷,而在高溫環境中(75 °C)采用甲基營養性代謝通路✹,並隨著溫度和底物的改變呈現不同的適應性,升溫導致甲基化合物比氫氣更受微生物的青睞👨🏻🎤。此外🧘🏼🚬,哪吒古菌(Candidatus Nezhaarchaeota)具有氫氣營養型產甲烷代謝通路🆑,其原位較高的豐度表明哪吒古菌有相當可能性是原位環境中主要的產甲烷貢獻者。該研究證明了在高溫熱泉生態系統中,甲烷生成主要由非傳統型產甲烷古菌驅動👭❗️,揭示了各種含有mcr基因的非傳統古菌是以前未被識別的甲烷來源。

驗證不可培養的古菌微生物的環境生物地球化學功能通常被認為是具有相當挑戰性的基礎科學問題🪜,該工作大膽地將生物地球化學實驗手段和生物信息學技術緊密結合🤺,共同驗證了新型產甲烷古菌的代謝潛能♒️🚶🏻♀️,為探索新類群微生物的生態功能提供了新思路,為未來研究新型產甲烷微生物的生態效應及其對全球氣候變化的影響提供了一個新的素材和關註點,打開了新的前沿方向👨🏻🎤。

圖. 實驗測得的不同溫度和底物對應的產甲烷速率與微生物種群的對應關系

論文鏈接🤰:https://doi.org/10.1126/sciadv.adg6004

供稿🤾🏻♂️☣️:王梓萌課題組

編輯:薛睿彬

審核🍰𓀅:張立武