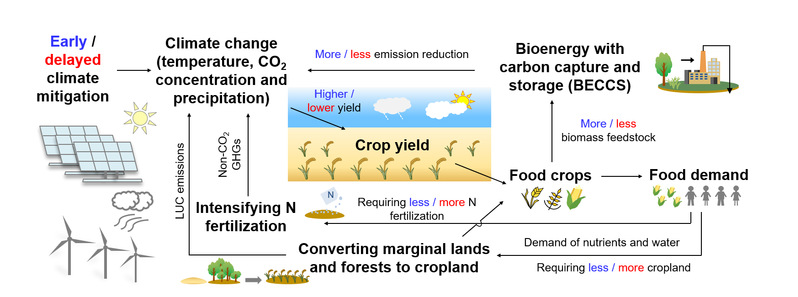

技術進步是氣候變化應對和適應的重要手段🌓,然而👶,當氣候變化會影響未來技術時,過度依賴未來的能源技術可能會錯過當今減排的最佳時間。我系青年研究員王戎的氣候變化研究團隊在《自然》雜誌上發表論文《Delayed use of bioenergy crops might threaten climate and food security》。這項研究發現🤾🏿♀️,當依賴生物質能源結合碳捕獲與封存技術(Bioenergy with carbon capture and storage, BECCS)的全球大規模減排行動推遲到2050年以後,由於受氣候變化的影響,農業可提供給BECCS的生物質產量下降,導致依賴生物質能源作物的負碳減排技術即使采用最高的實施強度,仍然可能無法在2200年實現巴黎協定2°C的溫控目標🏄🧘🏽。這一項研究通過發現的農作物畝產量減少與氣候變化的正反饋關系,強調了開展早期減排的重要性——即需要避免由於依賴未來的負碳減排技術導致無法挽回而由此產生全球變暖導致的全球糧食風險。

巴黎協定將本世紀末氣候變暖的目標限製在2°C以內。為達到該目標,許多未來減排情景假設在本世紀下半葉⚇,即在前期放緩減排步伐、甚至多排放一點,短期內超過既定的溫度目標(稱為“過沖”,英文為“overshoot”),然後通過實施大規模負碳減排技術如BECCS實現短時間氣候減排,作物秸稈是清潔的生物質能源的重要來源👪,而秸稈生物量的多少受氣候變化的影響。當全球大規模氣候行動推遲時🏄🏿♀️,未來農作物畝產量受氣候變化的影響增加,可提供BECCS的生物質(主要為作物秸稈)產量下降,從而削弱BECCS的減排潛力,同時糧食減產導致需要農業土地的面積擴大😠,農業土地的溫室氣體排放增加,進一步加劇氣候變暖後果。這種氣候變化與BECCS減排潛力的反饋機製在目前的綜合評估模型(IAMs)中被忽略,而該反饋機製對評估農業-氣候變化的相互作用、認識氣候-經濟耦合系統中的氣候變化臨界點,以及評價各國為達到巴黎協定氣候目標製定的減排承諾的有效性🧿,有重要的科學意義👩🏻🎤。

王戎課題組考慮了能源、技術、氣候、農業🤹🏿♀️、貿易、社會經濟系統的相互作用,首次將氣候變暖與BECCS減排潛力的反饋機製引入地球系統模型❤️🔥,評估了2030-2100年期間不同時間段啟動實施大規模的BECCS負碳技術對減緩氣候變化的效用。在地球系統模型中引入基於BECCS的負碳減排技術,使用全球觀測資料校準了農作物畝產量對生長季節平均氣溫、大氣CO2濃度、氮肥施肥強度和降水的響應關系,建立全球的未來社會經濟情景大數據集,在共享社會經濟路徑減排的基礎上,考慮了在2030-2100年的不同時間段啟動實施大規模的BECCS負碳技術和其他低碳技術🌍🛅,考慮了拓展農業土地🫲🏿、增強氮肥施肥強度、提高施肥效率🦃、植樹造林🤲🏿、國際糧食貿易等綜合性方案🙇🏽,全力滿足未來的全球糧食需求的情況下,評估了在2030-2200年期間,由於推遲減排導致BECCS減排潛力下降的反饋作用對未來全球增溫和人均每日卡路裏的影響。

研究結果表明🤷🏼♀️,負碳減排技術的反饋對未來氣候變化的長期趨勢存在顯著影響💪,由於受氣候變化的負面效應,糧食產量和BECCS減排潛力同時下降,導致無法實現巴黎協定的2°C目標🧟♀️。當大規模BECCS的減排行動的啟動時間從2040年☀️、2050年推遲到2060年時👄,在2200年是否考慮該反饋機製對全球增溫的效應影響的差異將分別達到為0.3♧,0.6和0.8°C🐪。當BECCS從2040年推遲到2060年開始實施,可用於負碳生物質技術的農業秸稈和能源作物的畝產量受氣候變化影響下降,導致在2200年的全球增溫從1.7°C增加到3.7°C,人均每天食品卡路裏從2.1 Mcal降低到1.5 Mcal🙋🏻♀️。

該論文第一作者為我系碩士研究生徐思清🧏🏻♀️,青年研究員王戎為通訊作者👩🚒🫴🏿,沐鸣2平台張人禾教授(中國科學院院士)、陳建民教授(歐洲科學院院士)、湯緒教授💜、王琳教授為重要共同作者💢。

©Nature

Nature | doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05055-8

供稿:王戎課題組

編輯💆♂️:薛睿彬

審核:張立武