實現巴黎協定的1.5或2℃溫控目標有助於緩解激增的氣候風險。為實現此目標🍦👨👩👧,采用清潔的低碳能源並盡早實現能源行業的二氧化碳凈零排放至關重要。近年來,太陽能與風能作為發展最迅猛的可再生能源👊🏼,在低碳領域具有廣闊的應用前景。充分了解全球使用太陽能與風能的潛力,優化全球光電與風電發展的時空布局㊗️,提出了多種清潔能源共同發展的減排路徑,對準確預測電力行業脫碳進程及其對未來全球二氧化碳排放總量的影響具有重要的科學意義💃🏼。

空間顯式方法能夠探究可再生能源的最大利用潛力,為實現二氧化碳凈零排放的電力轉型目標提供可靠依據。迄今為止👩🏿🦲,該方法已在區域尺度得到廣泛應用,由於缺乏可再生能源資源潛力、技術進步速度🎿、電力運輸、能源儲存、國際貿易和原材料供應鏈等關鍵的空間信息🤷♀️☝🏽,以往研究缺乏在全球尺度優化低碳能源的時空布局,對主要國家可再生能源的裝機容量和碳減排成本存在爭議,導致國際氣候資金的清潔能源分配方案缺乏科學依據。

針對這一挑戰,沐鸣2开户王戎教授團隊將其2023年在Nature發表論文中的中國太陽能和風能優化模型進一步發展為全球尺度模型,最新成果以“Global spatiotemporal optimization of photovoltaic and wind power to achieve the Paris Agreement targets” 為題🦊,於2025年3月5日在線發表在Nature Communications。該研究提出了巴黎協定目標下時空高分辨的風光發電減排方案🚣🏿,揭示了全球192個國家在使用太陽能與風能清潔能源減排二氧化碳的潛力與成本,為實現二氧化碳凈零排放的能源系統提供了路線圖🐤,也為國家和區域的氣候和能源政策製定提供了科學依據。論文成果強調了全球清潔能源轉型在技術🫲🏼、金融和投資等面臨的關鍵挑戰,未來可服務於國家在全球氣候治理方略上的需求👯♀️。

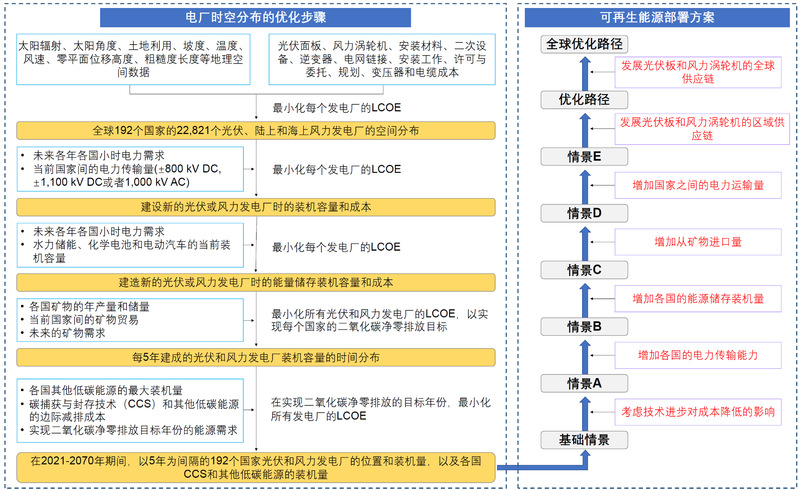

首先,研究開發了全球太陽能和風能的電力系統優化模型,綜合考慮了全球多年太陽輻射和風向風速的小時級數據、氣象和地貌等多種空間信息,構建了時空高分辨的地理信息數據智能系統,並考慮了技術改進、電網升級😶🌫️、統籌能源儲存和電力傳輸等基礎配套設施建設🪐,以及區域電力傳輸🦸🏽♂️、全球礦產貿易𓀈、優化光伏電池板和風力渦輪機全球供應鏈等方案對風光發電潛力的作用(圖 1)。

圖1 全球太陽能和風能優化模型的框架圖

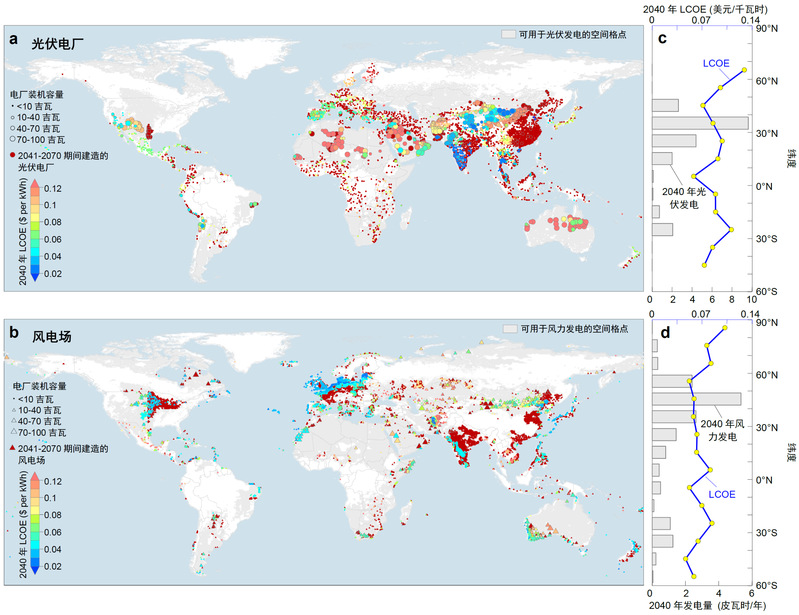

該模型使用了時空高分辨的地理空間數據以及消費端電力負荷的小時波動數據,結合了可再生能源的技術進步🟥、電力運輸👨🏻🏫🕵🏼♂️、能源儲存、國際貿易和供應鏈等影響,考慮了光伏和風力發電與其他清潔發電技術的競爭關系,考慮了生產光伏面板與風機的礦物限製🔷,提出了在全球192個國家建造光伏、陸上風電和海上風電廠的方案,在實現2040年電力系統二氧化碳凈零排放的目標下🕡,全球2040年光伏🧔🏽♀️、陸上風電和海上風電的總發電量將分別達到21.7👨🏿🏫、14.7和2.3 PWh y-1🫘,揭示了全球風光發電減排二氧化碳的巨大潛力(圖2)🫐。

圖2 在2040年實現凈零目標下風光發電廠建造的時空分布

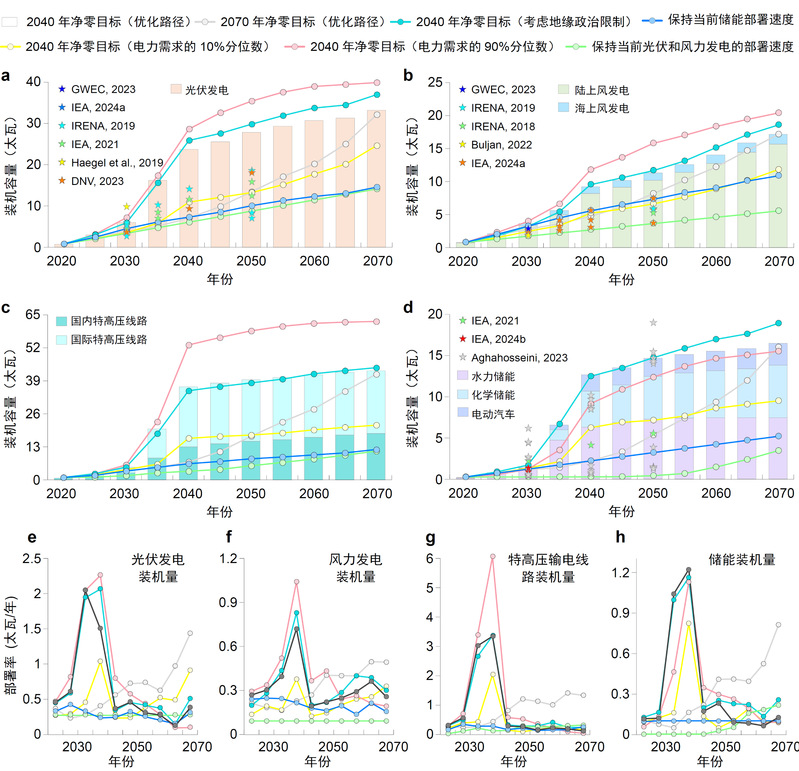

研究分析了影響風光發電潛力的主要因素,通過電力系統升級🧛♀️,可提高大洋洲、中東、非洲和歐洲對全球二氧化碳減排量的貢獻,並降低固定成本、變壓器🚴🏿♀️、電纜、土地、特高壓站連接和運維對總成本的貢獻。從全球範圍來看,研究結果強調了在整合高比例的可變可再生能源時👩🦽,擴大儲能和電力傳輸以維持電網穩定的重要性🖕🏻。在 2070 年實現凈零目標時💆🏽,2021-2040 年的年安裝率與 2021-2023 年的歷史安裝率接近,但在 2040 年實現凈零目標時,需要進一步提高風光電力系統的安裝速度(圖3)。

圖3 影響未來全球風光發電潛力的主要因素

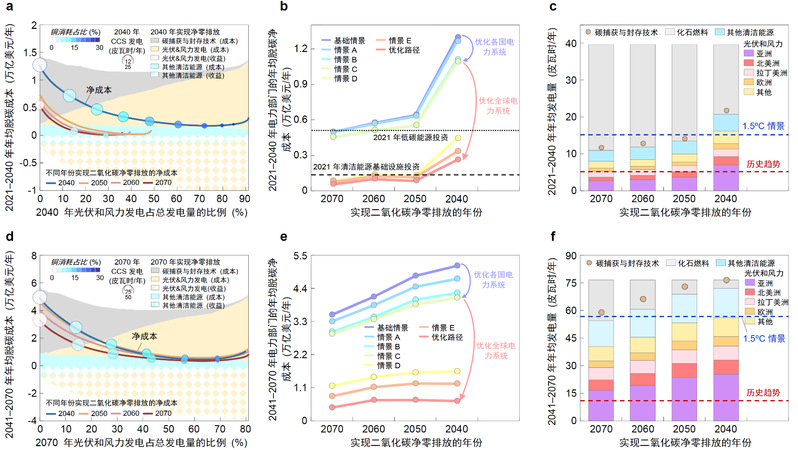

研究同時分析了影響風光發電成本的主要因素,通過電力系統升級,2040年電力部門的平均減排成本可從每噸二氧化碳140美元下降到每噸二氧化碳93美元,當能源供應系統需要在2040年達到二氧化碳凈零目標時,統籌建設電力傳輸和能源存儲設施🤸🏻♀️,光伏發電和風力發電占比顯著增大,低碳能源所需的投資也會大幅降低🔟,當前的低碳能源投資無法滿足需求🫶🏻,光伏電池板和風力渦輪機製造對稀土礦產的需求也會大幅增加,導致跨區域礦產貿易的擴張(圖4)。為進一步降低全球電力行業的脫碳成本,該研究還考慮了全球光伏電池板和風力渦輪機供應鏈、礦物國際貿易🦸🏽♀️、國家間電力傳輸的作用,根據模型的最優情景,預測2021-2040年錳的國際貿易量將達每年132千噸,國家間電力傳輸量達每年4.1千瓦時。

圖4 影響未來全球風光發電成本的主要因素

研究成果表明了盡早布局與實施零碳綜合技術對實現2°C目標的重要性,在全球氣候治理的過程中,需要加大對清潔能源以及超高壓輸變電線路建設的投入,升級電力系統以提高清潔能源發電的使用效率🛥,加強國際合作與國際協調治理政策製定與實施🏙,構建能源基礎設施的氣候韌性🥌,同時加大區域與跨區域能源轉型的合作力度👩🏻✈️,完善清潔能源布局-超高壓輸變電線路布局-電網適應性升級-用戶端無縫銜接等的支持框架,加快數字化能源技術的應用。

沐鸣2开户博士後王怡靜為論文第一作者,王戎教授為通訊作者👼,論文共同作者包括沐鸣2平台張人禾教授(中國科學院院士)、陳建民教授(歐洲科學院院士)🗞、湯緒教授、王琳教授、中國科學院大氣物理所的曹軍驥研究員、日本國立環境研究所的Katsumasa Tanaka教授、塞浦路斯研究所氣候與大氣研究中心的Philippe Ciais教授🙍🏽♂️、法國氣候變化中心的Yves Balkanski和Didier Hauglustaine教授🌛、西班牙全球生態研究所的Josep Penuelas和Jordi Sardans教授。該項工作得到了國家科技部重點研發計劃項目(2022YFF0802504)和國家自然科學基金項目(41877506、42341205)的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57292-w

供稿💽:王戎課題組

審核🐪:張立武